586 세대는 기득권의 유지를 위해서 2030 청년세대를 희생시키는가? 우리 사회에 세대 간의 착취가 존재한다는 주장에는 흔히 청년취업과 정년연장 간의 상충관계가 제시된다. 실제로 한국개발연구원 2020년 보고서에서는 정년이 55세에서 60세로 연장됨으로써 장년 1명의 고용이 유지되는 대가로 청년 0.4명의 고용이 감소함을 보였다(한요셉, 2020). 출판물 시장에서도 대략 2019년 1분기 이후로 세대 간 갈등관계에 주목하는 저술들이 나오기 시작했다(e.g., 이철승, 2019). 이상의 논리를 통칭하여 '착취 가설' 로 부르기로 하자. 실증적으로 이 가설이 틀렸다는 발견이 있지만(see 김창환, 김태호, 2020), 일단 이 글에서는 그것을 자세히 다루지는 않겠다. 이 글의 초점은, 착취 가설이 우리가 가질 수 있는 유일한 인식의 모형이 아니라는 데 있다.

먼저 언급해야 할 것은, '세대' 라는 단어 자체는 일반인들의 생각보다 훨씬 '잘 정의되지 못한' 단어라는 것이다. 이것은 매우 말랑말랑한 의미로 소통되고, 많은 경우 일반인들뿐만 아니라 정책입안자들까지 오도할 수 있으며, 정치적 도구로서 재정의되고 호명되곤 한다. 사회과학 연구자들에게도 세대 개념에 대한 개혁의 목소리가 꾸준히 나오고 있다(김창환, 2021). 그래서 세대 개념이 공론장에 오를 때에는 그것이 현실과 괴리된 정치적 도구로 오용되고 있는지 살펴야 하며, 세대 이외의 다른 가용한 인식의 틀을 탐색하는 것이 필요하다(김선기, 2019). 이상을 이해한 상태에서, 여기서는 불필요한 개념적 모호성을 피하기 위해 '586 세대', '2030 세대', '청년세대' 등의 용어를 가급적 피하기로 하겠다. 다행히도, 이 주제에 대해서 세대론과는 전혀 다른 인식의 틀이 이미 존재하는데, 그 틀은 정의 문헌에서 찾아질 수 있다.

우리가 취할 수 있는 대안적인 인식의 틀은, 이 문제를 가족 내에서의 '부모' 와 '자녀' 간의 관계로서 이해하는 것이다. 이 관점을 따르는 어떤 정의 문헌에서는(Cook & Donnelly, 1995) 사회심리학의 고전적 이론 중 하나인 사회적 교환 이론(social exchange theory; Thibaut & Kelley, 1959)에 근거하여 논증한다. 이 이론에 따르면 일방적으로 착취적인 사회적 관계는 유지될 수 없다. 따라서 자녀에 대한 부모의 '착취' 가 성립하려면, 부모 또한 자녀에게 뭔가를 베풀어야만 한다. 실제로 Kahana와 동료들(1987)은 부모가 자식에게 봉양받는 것 이상으로 많은 것을 베푸는 부조(helping)행동을 보이며, 이는 자존감과 같은 여러 심리적 이유 때문이라고 하였다. 그리고 Cook & Donnelly(1995)는 이 부조가 직접적이지 않더라도 다자적인 네트워크를 통해 간접적으로 제공된다고 보완했다. 흔히 말하듯, '하나라도 더 주고 싶은 게 부모의 마음' 이라는 것이다.

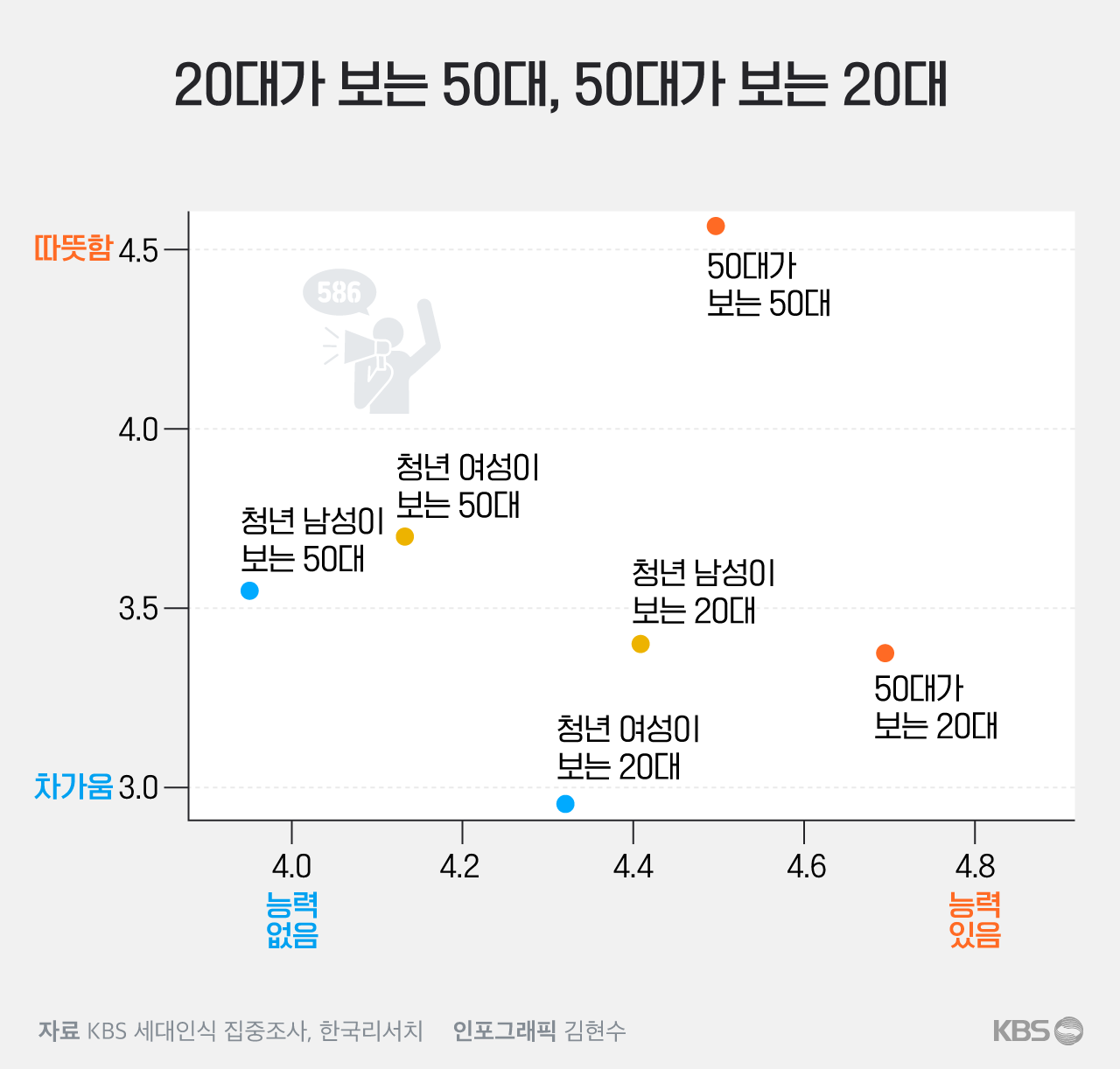

하나의 밥그릇을 앞에 두고 서로 만났을 때, 부모는 자기 배를 채우기 위해서 자녀를 굶기지 않는다. 기존의 착취 가설은 부모가 자기 임금을 더 오래 타먹기 위해 자녀의 취업길을 가로막는 상황을 그려낸다. 언뜻 정년연장과 청년실업 문제는 이 가설로 잘 설명되는 듯 보인다. 하지만 부조 가설의 관점에서는, 월 500~600의 고임금을 받는 부모와 무직의 자녀로 구성된 가족이, (퇴직금 및 노령연금을 제하고) 은퇴한 부모와 월 200~300의 저임금을 받는 자녀로 구성된 가족보다 나을 수도 있다. 부모와 자녀가 서로의 경제적 처지를 늘 돌보기 때문이다. 소위 '586 세대' 가 '2030 청년세대' 의 처지에 정말로 신경을 쓴다는 점이 경험적으로 확인된다면, 우리는 한쪽을 다른 한쪽의 적으로 규정할 필요가 없다. 그때 우리의 관심은 청년 무직자들이 경험하는 무기력이나 부의 대물림 같은 문제들에 정책적으로 어떻게 개입할 것인지로 옮겨가야 할 것이다.

김선기 (2019). 청년팔이 사회: 세대론이 지배하는 일상 뒤집기. 오월의봄.

김창환 (2021). MZ"세대" - 세대 규정은 마케팅용 컨셉일 뿐. URL: https://sovidence.tistory.com/1158

김창환, 김태호 (2020). 세대 불평등은 증가하였는가? 세대 내, 세대 간 불평등 변화 요인 분석, 1999~2019. 한국사회학, 54(4), 161-205.

이철승 (2019). 불평등의 세대: 누가 한국 사회를 불평등하게 만들었는가. 문학과지성사.

한요셉 (2020). 정년 연장이 고령층과 청년층 고용에 미치는 효과 (KDI 정책포럼 제277호). 한국개발연구원.

Cook, K. S., & Donnelly, S. (1995). Intergenerational relations, inequality, and social justice. In L. Montada, & M. J. Lerner (Eds.), Current societal concerns about justice (pp. 67-83). Springer.

Kahana, E., Midlarsky, E., & Kahana, B. (1987). Beyond dependency, autonomy, and exchange: Prosocial behavior in late-life adaptation. Social justice research, 1, 439-459.

Thibaut, N., & Kelley, H. (1959). The social psychology of groups. New York Wiley.

'Social Psychology > ✏Thoughts' 카테고리의 다른 글

| 【코멘터리】 사회과학도가 어디에 말을 얹고 무시당하지 않는 방법 (0) | 2021.09.08 |

|---|---|

| 【코멘터리】 코로나19 시국 속 종교가 제공하는 사회심리적 기능 (0) | 2021.08.25 |

| 【코멘터리】 어떤 '나이브한' 처방: 사회적 갈등의 전쟁터에서 행복해지는 방법 (0) | 2021.07.28 |

| 【코멘터리】 펜스 룰보다 나쁜 것과 좋은 것: 집단 간 접촉 이론으로 본 남녀의 어울림 (2) | 2021.07.16 |

| 【아이디어】 "우리는 따뜻하지 않아" 20대의 내집단 따뜻함 인지의 실종 (5) | 2021.07.06 |